Le tissu nerveux (Première partie)

4.1. Définition

Le système nerveux est l'ensemble des structures qui

coordonnent les fonctions d'un individu et permettent ses relations

avec le milieu extérieur.

Il est composé de cellules nerveuses spécialisées,

les neurones, et de cellules de soutien, les cellules gliales.

L'association des neurones et des cellules gliales est différente

dans le système nerveux périphérique et dans

le système nerveux central. Les cellules gliales du système

nerveux périphérique sont les cellules capsulaires

et les cellules de Schwann; celles du système nerveux central

sont les cellules épendymaires, les astrocytes et les oligodendrocytes.

Nous décrirons chaque type cellulaire en étudiant

la structure dans laquelle il se trouve.

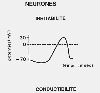

Les fonctions du système nerveux sont basées sur

deux propriétés cellulaires, l'irritabilité

et la conductibilité, particulièrement

développées dans le neurone. Son irritabilité

est sa capacité de réagir aux variations du milieu

extracellulaire en modifiant les propriétés électriques

de sa membrane. Lorsqu'aucun influx nerveux n'est transmis, le

potentiel électrique à l'intérieur de la

cellule est négatif d'environ -70 millivolts par rapport

à celui de l'extérieur; cette différence

de potentiel, ou potentiel de repos, est liée à

la différence de concentration en ions entre les deux milieux.

Lorsqu'un influx nerveux se déplace le long de la membrane

plasmique, la différence de potentiel transmembranaire

varie brusquement; l'intérieur de la cellule devient positif

(+30 millivolts) pendant quelques millisecondes puis reprend sa

valeur de repos de -70 millivolts. Cette brusque inversion est

appelée potentiel d'action. C'est la manifestation électrique

de l'influx nerveux. La conductibilité d'un neurone est

sa capacité de transmettre l'influx nerveux très

rapidement et sur de longues distances .

Les fonctions du système nerveux sont basées sur

deux propriétés cellulaires, l'irritabilité

et la conductibilité, particulièrement

développées dans le neurone. Son irritabilité

est sa capacité de réagir aux variations du milieu

extracellulaire en modifiant les propriétés électriques

de sa membrane. Lorsqu'aucun influx nerveux n'est transmis, le

potentiel électrique à l'intérieur de la

cellule est négatif d'environ -70 millivolts par rapport

à celui de l'extérieur; cette différence

de potentiel, ou potentiel de repos, est liée à

la différence de concentration en ions entre les deux milieux.

Lorsqu'un influx nerveux se déplace le long de la membrane

plasmique, la différence de potentiel transmembranaire

varie brusquement; l'intérieur de la cellule devient positif

(+30 millivolts) pendant quelques millisecondes puis reprend sa

valeur de repos de -70 millivolts. Cette brusque inversion est

appelée potentiel d'action. C'est la manifestation électrique

de l'influx nerveux. La conductibilité d'un neurone est

sa capacité de transmettre l'influx nerveux très

rapidement et sur de longues distances .

4.2. Développement embryologique

Le système nerveux se forme à partir d'une bande

ectoblastique médiane et dorsale, le neurectoblaste. Cette

bande s'épaissit et devient la plaque neurale (A). Les

cellules de la plaque s'enfoncent et la plaque neurale devient

gouttière neurale (B). Enfin la gouttière se ferme

pour isoler le tube neural (C); qui est à l'origine du

système nerveux central. Aux bords de la gouttière

naissent des bourgeons cellulaires, les crêtes neurales,

qui glissent sous l'ectoblaste dans le mésenchyme. D'elles

dérivent entre autres toutes les formations qui appartiennent

au système nerveux périphérique.

Le système nerveux se forme à partir d'une bande

ectoblastique médiane et dorsale, le neurectoblaste. Cette

bande s'épaissit et devient la plaque neurale (A). Les

cellules de la plaque s'enfoncent et la plaque neurale devient

gouttière neurale (B). Enfin la gouttière se ferme

pour isoler le tube neural (C); qui est à l'origine du

système nerveux central. Aux bords de la gouttière

naissent des bourgeons cellulaires, les crêtes neurales,

qui glissent sous l'ectoblaste dans le mésenchyme. D'elles

dérivent entre autres toutes les formations qui appartiennent

au système nerveux périphérique.

4.3. Neurone

Le neurone est la cellule qui élabore, modifie et transmet

l'influx nerveux. Il possède un corps cellulaire ou péricaryon

et des prolongements appelés neurites ou fibres nerveuses.

Le péricaryon, représenté en vert, est constitué

du noyau et du cytoplasme qui l'entoure. Les neurites sont de

deux types : les dendrites, représentées en bleu,

et l'axone, représenté en rouge. Les synapses sont

les sites spécialisés de communication entre des

neurones ou entre des neurones et d'autres cellules.

Le neurone est la cellule qui élabore, modifie et transmet

l'influx nerveux. Il possède un corps cellulaire ou péricaryon

et des prolongements appelés neurites ou fibres nerveuses.

Le péricaryon, représenté en vert, est constitué

du noyau et du cytoplasme qui l'entoure. Les neurites sont de

deux types : les dendrites, représentées en bleu,

et l'axone, représenté en rouge. Les synapses sont

les sites spécialisés de communication entre des

neurones ou entre des neurones et d'autres cellules.

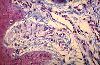

La taille et la forme du péricaryon ainsi que le nombre

et le mode de branchement des prolongements sont très variables.

L'aspect des cellules nerveuses dépend aussi des techniques

utilisées pour les mettre en évidence. Voici quelques

neurones de la moelle épinière observés après

une imprégnation à l'argent. Cette technique met

en évidence les faisceaux de neurofilaments qui remplissent

le cytoplasme du péricaryon et se prolongent dans les neurites,

jusque dans leurs plus fines ramifications. L'imprégnation

à l'argent est ainsi une bonne méthode pour identifier

les prolongements cellulaires.

Les mêmes neurones sont photographiés ici après

une coloration trichromique classique. Les péricaryons

de la moëlle épinière ont une forme anguleuse,

polygonale. Chaque angle donne naissance à un neurite.

Le noyau, volumineux et clair, contient peu d'hétérochromatine

et de gros nucléoles. Dans le cytoplasme se trouvent des

amas basophiles, les blocs de Nissl. Entre les neurones sont entremêlés

de nombreux neurites.

Dans cette micrographie électronique, la composition des

blocs de Nissl est évidente : ce sont des saccules de réticulum

endoplasmique rugueux empilés et parallèles les

uns aux autres. Les autres constituants de la cellule ne sont

pas visibles dans cette image. Le noyau est sphérique et

souvent central; sa chromatine est diffuse et le gros nucléole

est bien visible. Le cytosquelette est très développé;

les neurofilaments et les microtubules traversent le corps cellulaire

en passant d'un prolongement à l'autre. L'appareil de Golgi

est aggloméré dans la région juxtanucléaire.

Les mitochondries sont petites. Le cytoplasme contient encore

des lysosomes, parfois des gouttelettes lipidiques et des pigments.

Dans cette micrographie électronique, la composition des

blocs de Nissl est évidente : ce sont des saccules de réticulum

endoplasmique rugueux empilés et parallèles les

uns aux autres. Les autres constituants de la cellule ne sont

pas visibles dans cette image. Le noyau est sphérique et

souvent central; sa chromatine est diffuse et le gros nucléole

est bien visible. Le cytosquelette est très développé;

les neurofilaments et les microtubules traversent le corps cellulaire

en passant d'un prolongement à l'autre. L'appareil de Golgi

est aggloméré dans la région juxtanucléaire.

Les mitochondries sont petites. Le cytoplasme contient encore

des lysosomes, parfois des gouttelettes lipidiques et des pigments.

Les neurites, axones et dendrites, sont les prolongements des

neurones. Le cytoplasme clair est limité par la membrane

plasmique. Il contient des microtubules, des faisceaux de neurofilaments,

de nombreuses mitochondries et du réticulum endoplasmique

lisse. Chaque neurite est entouré par le cytoplasme d'une

cellule gliale, la cellule de Schwann, que nous décrirons

plus loin.

Les neurites sont impliqués dans la conduction de l'influx

nerveux. L'influx est induit à l'extrémité

de la dendrite; il se déplace le long de celle-ci pour

rejoindre le péricaryon. Il quitte le péricaryon

par l'axone et se déplace vers l'extrémité

synaptique de l'axone. La conduction est donc centripète

dans la dendrite et centrifuge dans l'axone.

Il existe plusieurs différences morphologiques entre

les dendrites et les axones. Les dendrites sont le plus souvent

nombreuses et très ramifiées; les collatérales

s'en détachent à angle aigu et dessinent une figure

spatiale souvent caractéristique d'un type de neurone.

Certaines dendrites sont hérissées d'aspérités

ou épines dendritiques, constituées d'un pédoncule

et d'une dilatation terminale. Les dendrites contiennent des microtubules

et des neurofilaments, du réticulum endoplasmique lisse

et rugueux, des ribosomes libres et des mitochondries.

L'axone est unique. Il naît d'un cône d'émergence,

dont la partie initiale a l'aspect cytoplasmique du péricaryon

et dont la partie distale est pourvue d'une membrane plasmique

épaissie. Ses ramifications sont rares; elles se détachent

à angle droit et leur extrémité synaptique

est dilatée en bouton. La paroi de l'axone est lisse. Comme

la dendrite, il contient des microtubules, des neurofilaments,

du réticulum endoplasmique lisse et de nombreuses mitochondries.

Mais, il est dépourvu de ribosomes libres et de réticulum

endoplasmique rugueux; sa caractéristique principale est

la présence de vésicules qui s'accumulent dans les

boutons terminaux où elles portent le nom de vésicules

synaptiques.

La synapse est le relais qui assure la transmission de l'influx

nerveux d'un neurone à l'autre ou d'un neurone à

une cellule effectrice, musculaire par exemple. Elle comprend

un élément présynaptique et un élément

postsynaptique séparés par une fente synaptique

d'environ 20 à 30 nm. L'élément présynaptique

ou "bouton synaptique" est toujours l'extrémité

renflée d'un axone. lI contient de nombreuses vésicules

synaptiques. L'élément postsynaptique est une portion

spécialisée de la membrane plasmique d'une cellule

effectrice ou d'un neurone.

Lorsque les synapses intéressent deux neurones, on les

classe d'après leur position sur le neurone postsynaptique.

On distingue ainsi les synapses axo-dendritiques, axo-somatiques

et axo-axoniques.

La plupart des synapses sont dites chimiques parce qu'elles impliquent

la libération d'un médiateur, appelé neurotransmetteur,

contenu dans les vésicules synaptiques. Elles sont polarisées

: l'influx passe toujours de l'élément présynaptique

à l'élément postsynaptique. Lors de l'influx,

les vésicules fusionnent avec la paroi du bouton; le neurotransmetteur

libéré diffuse dans la fente et se fixe sur un récepteur

spécifique de la membrane postsynaptique. La liaison du

neurotransmetteur au récepteur membranaire induit la stimulation

ou l'inhibition du second neurone ou de la cellule effectrice.

Le neurotransmetteur est ensuite détruit ou repris par

endocytose dans le bouton présynaptique.

4.4. Architecture du système nerveux périphérique

Le système nerveux périphérique comprend

les ganglions, les nerfs et les terminaisons nerveuses.

4.4.1. Ganglions

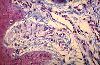

Les corps cellulaires des neurones dans le système nerveux

périphérique se trouvent uniquement dans les ganglions;

on les appelle cellules ganglionnaires. En voici une. Elle est

volumineuse et possède tous les caractères que nous

venons de décrire; son noyau est central et clair et le

nucléole est bien visible. Son cytoplasme abondant est

basophile et contient des blocs de Nissl. La cellule ganglionnaire

est toujours entourée de cellules gliales, appelées

cellules capsulaires. La cellule capsulaire est petite. Son noyau,

désigné ici par une flèche, est ovoïde

et dense. Son cytoplasme est si mince qu'il n'est généralement

pas visible en microscopie optique.

Les corps cellulaires des neurones dans le système nerveux

périphérique se trouvent uniquement dans les ganglions;

on les appelle cellules ganglionnaires. En voici une. Elle est

volumineuse et possède tous les caractères que nous

venons de décrire; son noyau est central et clair et le

nucléole est bien visible. Son cytoplasme abondant est

basophile et contient des blocs de Nissl. La cellule ganglionnaire

est toujours entourée de cellules gliales, appelées

cellules capsulaires. La cellule capsulaire est petite. Son noyau,

désigné ici par une flèche, est ovoïde

et dense. Son cytoplasme est si mince qu'il n'est généralement

pas visible en microscopie optique.

Tout ganglion nerveux se compose donc de péricaryons et

des cellules capsulaires qui les enveloppent étroitement.

Mais il contient aussi le début des neurites qui naissent

de ces cellules ganglionnaires et qui sont enveloppés de

leurs propres cellules gliales ou cellules de Schwann; d'autres

fibres nerveuses le traversent ou s'y terminent. Parmi les cellules

nerveuses et les cellules gliales se trouvent des capillaires

sanguins et un peu de tissu conjonctif. Le ganglion est enveloppé

d'une capsule conjonctive dense qui se prolonge dans la gaine

conjonctive des nerfs qui y aboutissent ou le quittent. Ces nerfs

ne sont pas visibles dans l'image.

Parmi les ganglions, on distingue les ganglions rachidiens

et les ganglions autonomiques. Les ganglions rachidiens sont

situés sur la racine dorsale des nerfs rachidiens, issus

de la moelle épinière. Ils contiennent des neurones

sensitifs, unipolaires, ne possédant qu'un seul prolongement

qui se divise à distance du corps cellulaire en un axone

et une dendrite.

Les ganglions autonomiques appartiennent au système nerveux

autonomique qui règle les fonctions végétatives,

indépendantes de la volonté. Les neurones y sont

moteurs et multipolaires. Parmi les ganglions autonomiques, on

distingue les ganglions prévertébraux disposés

en chaîne de chaque côté de la colonne vertébrale

et les ganglions situés à distance de ces chaînes,

dont les ganglions viscéraux qui se trouvent dans la paroi

des viscères.

4.4.2. Nerf

Le nerf est un ensemble de complexes axo-schwanniens, groupés

en un ou plusieurs faisceaux. Chaque complexe est l'association

d'un neurite, axone ou dendrite, avec des cellules gliales, les

cellules de Schwann, qui lui fournissent éventuellement

une gaine de myéline.

Dans le complexe axo-schwannien, le neurite est entièrement

logé dans une invagination de la membrane plasmique de

la cellule de Schwann de telle sorte qu'il paraît, en coupe,

incorporé dans son cytoplasme. Lorsque la membrane invaginée

de la cellule de Schwann n'est pas modifiée, le neurite

est dit amyélinisé et la même cellule peut

alors, comme ici, en contenir plusieurs. Les fibres collagènes

qui l'entourent appartiennent à l'endonèvre.

Dans d'autres complexes axo-schwanniens, le neurite est totalement

enveloppé d'une épaisse couche de myéline.

ll n'existe alors qu'un seul neurite par cellule de Schwann. Cette

gaine de myéline provient de l'enroulement de la membrane

plasmique invaginée de la cellule de Schwann autour du

neurite et de la fusion des membranes de spires accolées.

L'enroulement et les fusions membranaires expliquent la structure

de la gaine et sa striation très particulière.

La striation de la myéline s'explique plus facilement dans

le schéma d'une fibre myélinisée en coupe

longitudinale, à gauche, et en coupe transversale, à

droite. Le noyau et le cytoplasme de la cellule de Schwann sont

tassés dans la partie la plus externe du complexe axo-schwannien.

Dans toute son épaisseur, la myéline est caractérisée

(coupe B) par l'alternance de lignes épaisses, dites périodiques,

et de lignes minces, dites intrapériodiques. Parfois (coupe

A), en quelques endroits, de petites restes cytoplasmiques interrompent

la ligne périodique; ce sont les incisures de Schmidt-Lanterman

qui traduisent un défaut dans la fusion des membranes.

La gaine de myéline est discontinue : entre deux cellules

de Schwann (coupe C), le neurite est uniquement enveloppé

par le glycocalix. Ces intervalles sont les noeuds de Ranvier.

Voici la section transversale d'un faisceau nerveux dans une coupe

semi-fine colorée au bleu de toluidine. Les neurites sont

les plages claires plus ou moins rondes. Ils sont myélinisés

: la gaine de myéline est un anneau coloré en bleu

foncé, autour de ces plages. Les incisures de Schmidt-Lanterman,

très nombreuses, sont de petites taches claires dans les

anneaux de myéline.

Voici la section transversale d'un faisceau nerveux dans une coupe

semi-fine colorée au bleu de toluidine. Les neurites sont

les plages claires plus ou moins rondes. Ils sont myélinisés

: la gaine de myéline est un anneau coloré en bleu

foncé, autour de ces plages. Les incisures de Schmidt-Lanterman,

très nombreuses, sont de petites taches claires dans les

anneaux de myéline.

Puisqu'elle provient de la fusion de membranes cellulaires, la

myéline est composée en grande partie de phospholipides.

La majorité d'entre eux sont extraits par les solvants

utilisés pour l'enrobage à la paraffine. Les fibres

nerveuses, vues en coupe longitudinale, sont allongées

parallèlement les unes aux autres. Lorsque la coupe passe

dans l'axe d'un complexe axo-schwannien, on peut observer le neurite

homogène et grisâtre. Il est entouré de part

et d'autre par une bande claire qui contient un matériel

granulaire rouge, représentant les restes protéiques

de la myéline. Chaque complexe est isolé de ses

voisins par une lamelle de tissu conjonctif. Les noyaux appliqués

contre les complexes appartiennent aux cellules de Schwann dont

le cytoplasme n'est pas visible. Au niveau des noeuds de Ranvier,

la gaine de myéline est interrompue par un repli et le

neurite y est plus coloré.

Dans une coupe à congélation, la myéline

est mise en évidence par des techniques histochimiques.

Sa richesse en sphingolipides est décelée par le

bleu de Nil qui lui donne, dans cette coupe transversale de nerf,

l'aspect d'un anneau bleu. Les neurites, non colorés, sont

au centre des anneaux.

Dans un nerf en coupe transversale, les complexes axo-schwanniens,

petites plages claires et rondes, sont séparés les

uns des autres par l'endonèvre coloré en bleu. Ils

sont groupés en faisceaux. La plupart des noyaux à

l'intérieur des faisceaux appartiennent aux cellules de

Schwann. Chaque faisceau est enveloppé par du périnèvre,

indiqué par des flèches. L'épinèvre,

composé de tissu conjonctif, enveloppe le nerf et relie

les faisceaux entre eux.

Dans un nerf en coupe transversale, les complexes axo-schwanniens,

petites plages claires et rondes, sont séparés les

uns des autres par l'endonèvre coloré en bleu. Ils

sont groupés en faisceaux. La plupart des noyaux à

l'intérieur des faisceaux appartiennent aux cellules de

Schwann. Chaque faisceau est enveloppé par du périnèvre,

indiqué par des flèches. L'épinèvre,

composé de tissu conjonctif, enveloppe le nerf et relie

les faisceaux entre eux.

L'endonèvre est un tissu conjonctif où les fibres

collagènes sont disposées longitudinalement entre

les complexes axo-schwanniens. Il contient des fibroblastes (F)

et, non visibles dans la région choisie, des capillaires.

Le périnèvre, qui délimite chaque faisceau,

est un tissu lamellaire, dont une cellule est désignée

par une flèche.

Chaque lame périneurale est formée d'une seule assise

cellulaire soulignée de chaque côté par un

épais glycocalix et séparée de ses voisines

par des fibres collagènes. Les cellules périneurales

sont fines et ramifiées; leurs extémités

sont accolées les unes aux autres.

Le nerf est donc une association de complexes axo-schwanniens,

myélinisés ou non, rassemblés en un ou plusieurs

faisceaux. Les complexes axo-schwanniens sont séparés

les uns des autres par l'endonèvre, fine lame de tissu

conjonctif. Chaque faisceau est limité par le périnèvre,

formé de lames cellulaires et de fibres de collagène.

Les faisceaux adhèrent entre eux et au tisu avoisinant

par l'épinèvre composé de tissu conjonctif

dense.

4.4.3. Terminaisons nerveuses

La terminaison nerveuse est l'extrémité d'un

neurite dans un organe périphérique. Elle est sensitive

lorsqu'elle est le début d'une dendrite. Elle est motrice

lorsqu'elle est la fin d'un axone.

La terminaison sensitive est un récepteur sensoriel qui

convertit les stimuli provenant du milieu intérieur ou

extérieur en influx nerveux qui sont transmis aux péricaryons.

Il existe trois groupes de terminaisons sensitives: les

terminaisons libres ou nues, les terminaisons encapsulées

sans support et les terminaisons encapsulées avec support.

Dans certains organes des sens, les terminaisons sensitives forment

des structures neuroépithéliales.

La terminaison nerveuse sensitive libre (1) est l'extrémité

d'une dendrite dépourvue de toute gaine et ramifiée

en plusieurs branches. Elle se glisse entre les cellules, notamment

dans les épithéliums, et recueille de façon

peu sélective les stimuli mécaniques, thermiques

ou algésiques. La terminaison encapsulée sans support

(2) est totalement séparée du tissu environnant

par une capsule composée de cellules périneurales

et de tissu conjonctif. Nous en verrons deux exemples, le corpuscule

de Meissner et le corpuscule de Vater Paccini. Dans la terminaison

encapsulée avec support (3), la dendrite est enroulée

autour d'éléments appartenant au tissu où

elle se trouve. Ces éléments, cellules musculaires

dans le fuseau neuro-musculaire ou fibres conjonctives dans l'organe

tendineux de Golgi, constituent le support. L'extrémité

dendritique et le support sont enveloppés dans la capsule

formée par le périnèvre et un reste d'endonèvre.

Le fuseau neuro-musculaire sera décrit plus en détail

dans le chapitre sur le muscle.

Le corpuscule de Meissner (A) est situé sous l'épithélium

épidermique et est impliqué dans la sensibilité

tactile fine. Il est piriforme et mesure 120 µm de long et

60 µm de large. L'extrémité dendritique, dépourvue

de gaine de myéline, de gaine de Schwann et d'endonèvre,

est pelotonnée. La capsule périneurale est très

mince. Le corpuscule de Vater-Paccini (B) est un récepteur

de la pression profonde, notamment dans le derme. Il a la forme

d'une ampoule et peut mesurer 4 mm de long et 2 mm de large. Sa

capsule, très épaisse, est constituée d'une

série de lames périneurales disposées en

bulbe d'oignon. Les lames sont séparées par du tissu

conjonctif vascularisé. Le centre du corpuscule est occupé

par une ou plusieurs extrémités dendritiques amyélinisées.

La gaine de myéline commence dès la sortie du corpuscule.

Le corpuscule de Meissner est toujours situé dans une papille

dermique.

Le corpuscule de Meissner est toujours situé dans une papille

dermique.

Voici un corpuscule de Vater-Paccini dans le derme profond.

Voici un corpuscule de Vater-Paccini dans le derme profond.

La structure neuroépithéliale est l'association

de dendrites et de cellules localisées dans un épithélium,

originaires des crêtes ganglionnaires et qui reçoivent

le stimulus. On observe ce genre de structure dans les fosses

nasales, l'oreille, la peau et la langue. Le bourgeon gustatif,

par exemple, est l'organe neuroépithélial du goût.

Il a la forme d'un tonnelet au sein de l'épithélium

épidermoïde qui recouvre la langue. Sa base est en

contact avec le chorion lâche. Son sommet arrive à

la surface de l'épithélium. Il contient une petite

cavité, le canal gustatif.

Ce schéma de bourgeon gustatif montre ses différents

types de cellules. Certaines, notamment celles de type III, ont

de courtes microvillosités qui baignent dans le canal gustatif.

Au niveau de zones membranaires épaissies, elles sont en

rapport étroit avec des fibres nerveuses sensitives, teintées

en bleu dans le schéma. Leur cytoplasme contient de nombreuses

petites vésicules, analogues aux vésicules synaptiques

et concentrées près de ces zones. Les substances

sapides se lient à des récepteurs membranaires des

microvillosités; cette liaison provoque l'exocytose des

vésicules et donc la stimulation nerveuse.

Les terminaisons motrices ou effectrices sont les extrémités

des axones. Elles provoquent ou modulent la contraction des muscles

ou règlent la sécrétion des glandes. Dans

les glandes, l'extrémité nue et dilatée de

l'axone s'insère dans une invagination de la membrane plasmique

de la cellule glandulaire. Dans les muscles lisse et cardiaque,

l'extrémité nue se termine à distance des

cellules musculaires. Dans le muscle squelettique, elle entre

dans la constitution d'une plaque motrice que nous étudierons

en détail avec les autres jonctions neuro-musculaires.

Leçon suivante: 4.5. Architecture du système

nerveux central

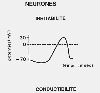

Les fonctions du système nerveux sont basées sur

deux propriétés cellulaires, l'irritabilité

et la conductibilité, particulièrement

développées dans le neurone. Son irritabilité

est sa capacité de réagir aux variations du milieu

extracellulaire en modifiant les propriétés électriques

de sa membrane. Lorsqu'aucun influx nerveux n'est transmis, le

potentiel électrique à l'intérieur de la

cellule est négatif d'environ -70 millivolts par rapport

à celui de l'extérieur; cette différence

de potentiel, ou potentiel de repos, est liée à

la différence de concentration en ions entre les deux milieux.

Lorsqu'un influx nerveux se déplace le long de la membrane

plasmique, la différence de potentiel transmembranaire

varie brusquement; l'intérieur de la cellule devient positif

(+30 millivolts) pendant quelques millisecondes puis reprend sa

valeur de repos de -70 millivolts. Cette brusque inversion est

appelée potentiel d'action. C'est la manifestation électrique

de l'influx nerveux. La conductibilité d'un neurone est

sa capacité de transmettre l'influx nerveux très

rapidement et sur de longues distances .

Les fonctions du système nerveux sont basées sur

deux propriétés cellulaires, l'irritabilité

et la conductibilité, particulièrement

développées dans le neurone. Son irritabilité

est sa capacité de réagir aux variations du milieu

extracellulaire en modifiant les propriétés électriques

de sa membrane. Lorsqu'aucun influx nerveux n'est transmis, le

potentiel électrique à l'intérieur de la

cellule est négatif d'environ -70 millivolts par rapport

à celui de l'extérieur; cette différence

de potentiel, ou potentiel de repos, est liée à

la différence de concentration en ions entre les deux milieux.

Lorsqu'un influx nerveux se déplace le long de la membrane

plasmique, la différence de potentiel transmembranaire

varie brusquement; l'intérieur de la cellule devient positif

(+30 millivolts) pendant quelques millisecondes puis reprend sa

valeur de repos de -70 millivolts. Cette brusque inversion est

appelée potentiel d'action. C'est la manifestation électrique

de l'influx nerveux. La conductibilité d'un neurone est

sa capacité de transmettre l'influx nerveux très

rapidement et sur de longues distances .